この記事の要約

- ChatGPTに新機能「スタディモード」が登場!

- AIが家庭教師のようにヒントを出してくれる、新しい学び方が可能に。

- 英語中心に対応中で、今後は日本語や科目ごとの進化にも期待。

勉強に寄り添ってくれる賢い相棒

「わからないところをAIが教えてくれる」――そんな時代が本当にやってきました。

OpenAIが提供するChatGPTに、新たな機能「スタディモード(Study Mode)」が登場し、今ちょっとした注目を集めています。

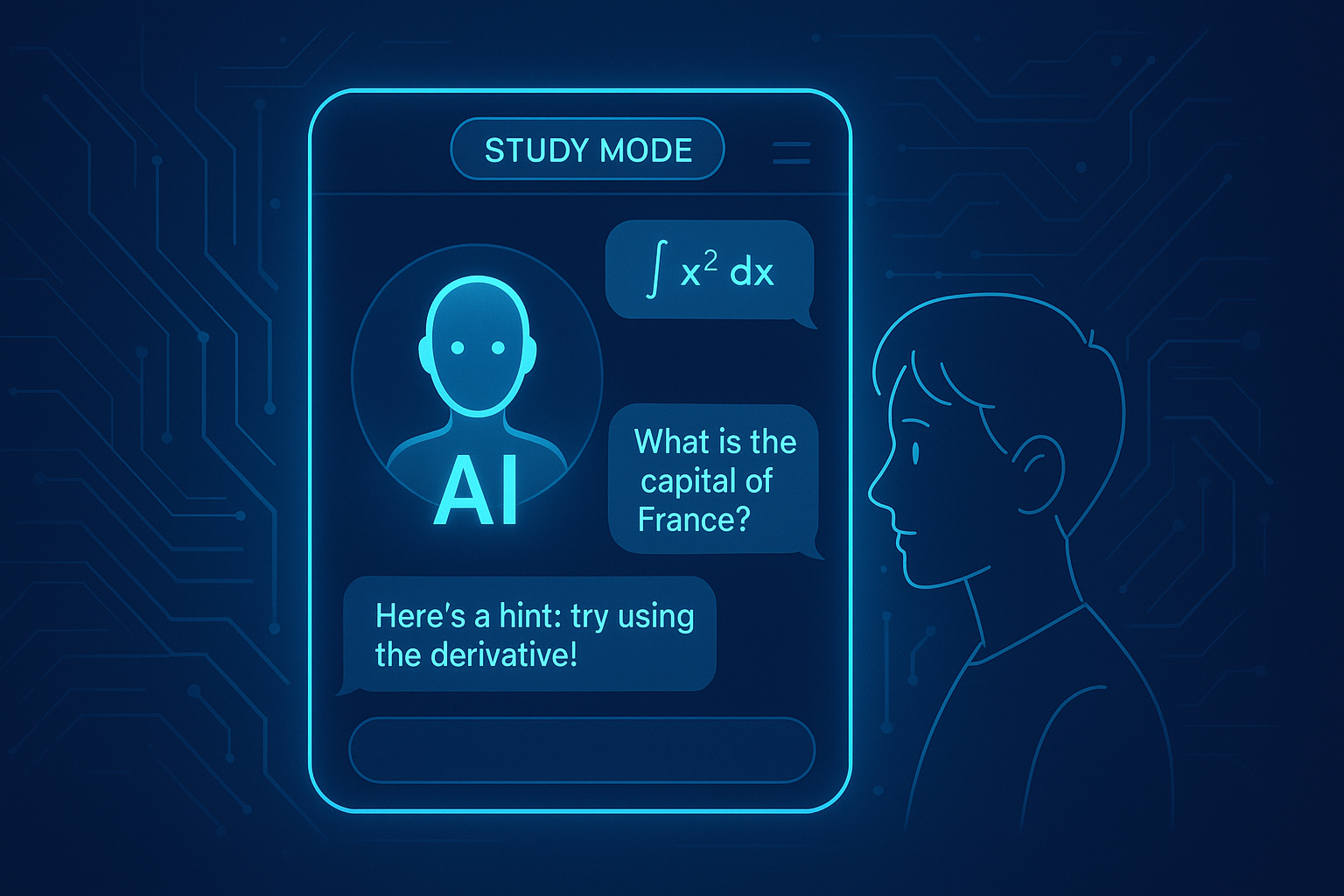

この機能は、ただ正解を教えてくれるのではなく、“考え方”や“ヒント”をくれるのがポイント。

まるで家庭教師のように、一緒に問題に向き合ってくれる存在です。

この記事では、「スタディモードって何?」「どうやって使うの?」「本当に勉強になるの?」といった疑問に答えながら、最新のAI学習サポート機能をわかりやすく紹介していきます。

2. スタディモードとは?

スタディモード(Study Mode)は、ChatGPTに新しく加わった「学習サポート専用のモード」です。

OpenAIが2025年夏に発表したこの機能は、「答えを出すAI」から「一緒に考えるAI」への進化を象徴するような存在と言えるかもしれません。

対象となるのは、GPT-4oを使用しているChatGPT Plusユーザー。

現時点では無料プランでは利用できず、月額20ドルのProプラン限定機能となっています。

使い方はとてもシンプル。

ChatGPTのサイドバー(あるいはモバイルアプリの画面下部)から「スタディモード」を選択するだけで、すぐに学習モードがスタートします。

3. どんなことができるの?主な特徴と機能

スタディモードは、ただ答えを提示するのではなく、学びのプロセスに寄り添うことを目的とした「AI家庭教師」のような存在です。

以下のような特徴があります。

✔ 考え方を導いてくれる対話形式

問題の答えをストレートに教えるのではなく、ヒントを出しながら「どう考えるべきか」を一緒に整理してくれます。

「なぜ間違ったのか?」「次はどうすればいいか?」までフォローしてくれるのが特長です。

✔ 幅広い学習分野に対応

現時点でサポートされている主な科目・テーマは以下の通りです。

- 数学(代数・幾何・微積・統計など)

- 理科系(物理・化学・生物の基礎)

- 社会系(歴史・地理・公民など)

- 言語・リーディング(英語長文、語彙、文法など)

- プログラミング(Python、JavaScriptなどの基礎)

学年レベルとしては、小中高の範囲が中心ですが、大人の学び直しや資格学習にも使える内容が増えつつあります。

✔ 日本語にも対応(まだ発展途上)

スタディモードは主に英語での利用が前提とされていますが、日本語でもある程度スムーズにやり取り可能です。

ただし、英語と比べてヒントの出し方や質問の解釈に若干の違いが見られることもあるため、今後の改善に期待したいところです。

✔ 手書きノートや画像入力にも対応

数式や図形など、テキストだけでは伝えにくい内容も、画像で伝えることが可能です。

たとえば「ノートに書いた数学の問題を写真でアップロードして解説してもらう」といった使い方もできます。

4. 実際に使ってみた感想・SNSの声

スタディモードの登場によって、これまでの「ひとりで教科書と格闘する勉強スタイル」が少しずつ変わってきています。

SNSやフォーラムでも「これは新しい学び方かも!」という声が増えており、実際に活用している人たちの事例を見てみると、その可能性が広がってきます。

使い方の一例

- 高校生の数学の自習サポート

苦手な関数問題に取り組むとき、「解き方のヒントだけ出して」と指定しておけば、途中式のヒントが出てきて考えるきっかけに。解けた後には「この考え方で合ってる?」と確認することもできます。 - 大学受験生の記述問題対策

歴史や現代文など、文章で説明する力が求められる教科では、自分の解答を見せて「これ、どう思う?」とフィードバックをもらう使い方も。AIが論点のズレや表現の曖昧さを指摘してくれます。 - 社会人の“学び直し”や資格勉強

英語や統計、IT系資格などの勉強に活用する人も増えてきています。「これがわからない」と質問すれば、参考書を開く前に理解の糸口が見つかることも。

SNSでの声(一部要約)

- 「家庭教師いらず。自分のペースで進められてありがたい」

- 「スタディモードのヒント、絶妙に“あと一歩”を教えてくれる」

- 「AIなのに“教え方”がうまい!しかも飽きない」

今のところ、学習レベルや内容によって得られるサポートの質に差はあるものの、自分に合った使い方を見つければ、かなり強力な“学習の味方”になってくれそうです。

5. 注意点や限界はある?スタディモードの今後

便利で革新的なスタディモードですが、現時点ではまだ「完璧な学習ツール」とは言い切れない面もあります。

使うときには、いくつかの注意点を押さえておくと安心です。

主な注意点と限界

- すべての科目・内容に完全対応しているわけではない

英語の教材に最適化されている部分が多く、日本語の質問や日本の教育内容では誤答や的外れな回答が出ることもあります。 - ヒントの出し方にばらつきがある

問題の難易度や質問の仕方によって、ヒントが出すぎたり、逆に答えまで見せてしまうこともあり、「ちょうどいいサポート」を得るには慣れが必要です。 - 思考を促す反面、非効率に感じることも

スタディモードは「考えさせる」スタイルを重視しているため、すぐに答えが欲しいときには回りくどく感じるかもしれません。

今後への期待

それでも、スタディモードの方向性はとても有望です。今後のアップデートで、

- 日本語対応の強化

- 学年別・科目別の最適化

- 学習進捗の記録や、理解度に応じた出題

といった機能が加われば、まさに“AI家庭教師”として本格的に使える日も近いでしょう。

OpenAI自身も、教育へのAI活用には強い関心を示しており、今後さらに使いやすく、信頼できるツールとして進化していくことが期待されています。

6. まとめ

ChatGPTの「スタディモード」は、単なるQ&A機能ではなく、「一緒に考えてくれるパートナー」として学びを支えてくれる存在です。

「わからないところをすぐに質問できる」「考えるヒントをもらえる」「自分の答えを見直せる」といった体験は、これまでの学習スタイルに新しい風を吹き込んでいます。

もちろん、まだ完璧ではない部分もありますが、日々アップデートされていくAIとの学びは、これからの勉強をもっと身近で、もっと自分らしくしてくれるはず。

「ひとりで悩み込まなくてもいい」「自分のペースで進められる」――そんな学びの新しい形が、スタディモードから始まっているのかもしれません。

コメント